L'Amazone, le plus humain des monstres grecs

Les Amazones, figures fictives récurrentes de la mythologie et symboles de « l’autre » par excellence, suscitent chez les anciens Grecs autant de fascination que de haine.

Ainsi Penthésilée vint dans la ville de Troie, belle entre toutes les Amazones. Autour d'elle les Troyens se précipitaient et, pleins d'étonnement, contemplaient cette fille de l'insatiable Arès, aux jambes bardées de fer, semblable aux déesses ; son visage terrible était doux quand elle souriait ; à l'ombre de ses sourcils, ses yeux charmants brillaient comme les rayons du jour ; la pudeur rougissait sa joue, sur laquelle une grâce divine s'épanouissait au milieu d'une mâle énergie, et tout le peuple était rempli d'allégresse, malgré sa longue affliction.

Quintus de Smyrne, Posthomerica, Livre I, cir. IIIe-IVe siècle

Les Amazones apparaissent pour la première fois dans les récits grecs au VIIIe siècle avant J.-C. Elles sont intégrées aux événements de la guerre de Troie, durant laquelle la reine Penthésilée arrive, après la mort d’Hector, pour soutenir Priam et les Troyens. Évoquées par de nombreux mythes, les descriptions de ces farouches combattantes sont multiples. Avec un point commun : elles symbolisent pleinement, pour les anciens Grecs, la figure de « l’autre ».

Barbare, la figure de l’étrangère

Selon la plupart des historiens, les Amazones décrites par les récits grecs n’auraient jamais existé, bien qu’elles s’inspirent certainement de peuples comme les Scythes. Les mythes leur offrent malgré tout une implantation géographique, les rendant tour à tour originaires des rives du fleuve Thermodon (actuelle Turquie), des steppes du nord de la mer Noire, de la Libye, de la Phrygie et de la Cappadoce (en Anatolie), ou de Thrace. Dans tous les cas, les Amazones sont des étrangères, des barbares (de « βάρβαρος », « bárbaros », un mot dont la sonorité évoque les langues « inintelligibles » des non-Grecs), différentes de langue et de culture. Bien que les peuples considérés comme barbares par les Grecs soient nombreux, les Scythes, les Éthiopiens ou les Perses ne sont pas décrits de la même manière que les Amazones. Leur caractère fictif, bien qu’inspiré du réel, donne aux auteurs la possibilité de leur attribuer plusieurs formes d’altérité.

Femmes guerrières et matriarcat, une anormalité

Elles ne sont pas seulement des étrangères au sens géographique. Réputées farouches guerrières, elles se vêtent comme des hommes, montent à cheval, manient les armes et prennent part aux guerres. Pour les Grecs de l’Antiquité, il est tout à fait impensable et contre-nature qu’une femme, dont le rôle consiste avant tout à tenir la maison et élever les enfants, puisse se livrer à ces activités exclusivement masculines. Les mythes décrivent la société des Amazones comme uniquement féminine, ses membres abandonnant, voire tuant, les enfants mâles à la naissance. Les Grecs l’assimilent donc à une organisation matriarcale – un système inenvisageable selon leurs propres normes.

L’Amazone, l’hybride monstrueuse

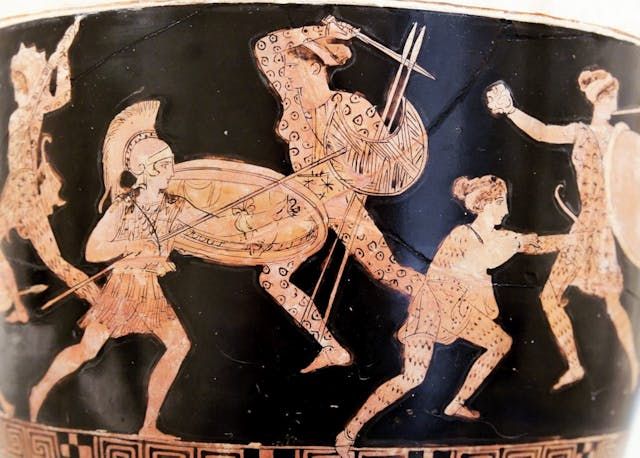

Étrangère, hybride féminine et masculine, guerrière avant d’être femme, l’Amazone s’apparente, selon les critères des anciens Grecs, aux monstres de la mythologie. Le τέρας (téras), « monstre », est à envisager dans son sens premier. Le mot signifie « anomalie », ou « signe » : une chose qui sort des normes et apporte une mise en garde, souvent perçue comme divine, qu’il convient de prendre en compte. Le mythe des Amazones avertit du chaos qui règnerait, selon les convictions grecques, si les femmes s’appropriaient des attributs, des pouvoirs et des comportements masculins. Ainsi, elles sont représentées en ennemies, tombant régulièrement sous les coups de héros grecs, qui symbolisent, eux, l’ordre naturel et l’harmonie. C’est le cas de Penthésilée, vaincue par Achille, Hippolytè abattue par Héraclès, ou Antiope, tuée par Thésée – tous sont des tueurs de monstres bien connus.

Attribué à Marsyas, L'Amazonomachie de Nicopolis | CC BY-SA 3.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons

Une relation ambivalente

Malgré la détestation des Grecs pour cette version inversée de leur société, les Amazones sont traitées avec ambivalence par les récits. Dans l’Iliade, elles sont désignées par l’épithète « antianeirai », qui peut se traduire par « équivalentes aux hommes », entendu non en termes de sexe, mais en termes de valeur martiale. L’incompréhension face au mode de vie de ces femmes-guerrières se teinte de respect pour leur courage et leur compétence au combat, et de fascination pour leur beauté. Dans la Posthomerica (que l’on peut traduire par la « Suite d’Homère »), écrite au IIe siècle, Quintus décrit le combat entre Penthésilée et Achille. La victoire du héros sur l’Amazone est douce-amère : en croisant son regard avant l’issue fatale, Achille est pris d’une vive émotion, et ressent de l’amour pour celle qu'il reconnaît finalement comme son égale. Georges Méautis, helléniste auteur de Mythes inconnus de la Grèce antique (Albin Michel, 1944, disponible sur Gallica), écrit : « Je ne crois pas qu'il existe, dans aucune littérature, une scène plus hardie, plus noble et plus grande que celle de cette rencontre d'Achille et de Penthésilée, de cette rencontre de deux âmes qui se reconnaissent alors qu'il est trop tard, de ce héros qui trouve une héroïne... »

Anna F.

Découvrez tous les voyages culturels en Grèce d'Intermèdes avec nos guides-conférenciers passionnés.

Départ garanti

8 jours / 7 nuits

2/5

1 prochain départ

autres articles

découvrez nos catalogues

Voyages susceptibles de vous plaire

%20-%20Vienne%20@GettyImages%20-%20Vitold%20Drutel.jpg?ratio=80)