Ouzbékistan, langue et littérature dans une histoire complexe

Depuis les steppes médiévales jusqu’aux métropoles post-soviétiques, la littérature ouzbèke s’est construite sur l’histoire complexe d’un territoire multilingue.

Au Moyen Âge, écrits savants et poésie

Au Xe siècle, le territoire de l’actuel Ouzbékistan passe de la domination perse des Sassanides à la dynastie turque des Qarakhanides, convertis à l’islam. Dans la cité de Boukhara, de nombreux savants et poètes impulsent une riche vie littéraire.

Avicenne (Ibn Sina, son véritable nom), philosophe et médecin, auteur aussi d’ouvrages d’alchimie, d’astronomie et de psychologie, en est le représentant le plus fameux. Surnommé par ses disciples «cheikh el-raïs », le « prince des savants », ses œuvres philosophiques sont encore étudiées de nos jours, autant sous leur prisme religieux qu’académique.

Boukhara accueille aussi un autre grand savant persan : Al Biruni, qui correspond avec Avicenne. Érudit aux multiples spécialités — astronome, physicien, mathématicien, astrologue, historien, pharmacologue, philosophe — il rédige de nombreux ouvrages sur ces sujets, dont plusieurs encyclopédies. Aux côtés des œuvres savantes s’écrivent aussi de nombreux poèmes. Ceux de Roudaki, composés dans l’alphabet perso-arabe, constituent les fondements de la littérature persane classique.

Renaissance timouride

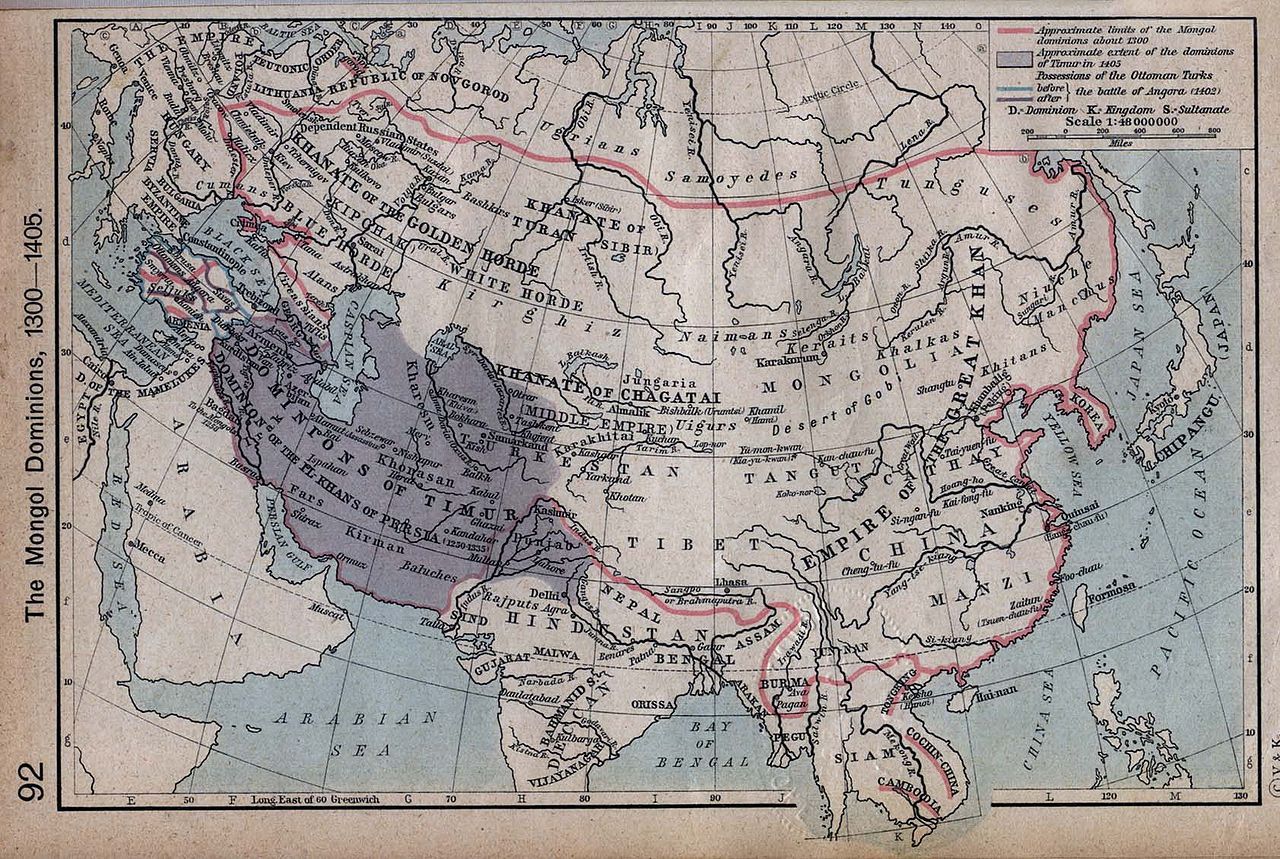

En 1220, les Mongols, menés par Gengis Khan, conquièrent la région. Après de nombreuses guerres, trahisons et révoltes, un certain Timour prend la tête des tribus environnantes et parvient à se faire élire grand émir (gouverneur) de Samarcande en 1369. Ayant perdu l’usage de ses jambes, on le surnomme « Timour le boiteux », ou en persan, « Teimur Lang »… qui, par déformation latine, deviendra le nom que chacun connaît : Tamerlan.

Après sa mort au début du XVe siècle, ses descendants se succèdent à la tête de l’Empire timouride, mais ne parviennent pas à maintenir d’unité et voient leur territoire lentement s’amenuiser. Cette période connaît tout de même une production culturelle, artistique et scientifique particulièrement foisonnante qui lui a valu d’être surnommée, a posteriori, la « Renaissance timouride ».

Samarcande et Hérat deviennent les deux grandes capitales culturelles de l’époque. On y bâtit des bibliothèques, des madrasas, des observatoires, on y crée des ateliers de calligraphie et des cercles littéraires. Mir Alisher Navoï, haut fonctionnaire et poète à la cour des Timourides à Hérat, adapte en langue tchaghataï un cycle de cinq récits héroïques et mystiques sous le titre de Khamsa (1483), participant largement à élever cette langue turcique ancienne, originellement administrative, au même rang que le persan. Il est aujourd’hui considéré comme l’un des fondateurs de la langue ouzbèke moderne.

À la même période, Louṭfī, Gadāʾī ou encore Atāʾī participent aussi à l’émergence d’une véritable littérature tchaghataï. Ces auteurs circulent entre Boukhara, Samarcande et Hérat et écrivent à la fois pour les princes et pour les cercles soufis. Leur poésie, souvent allégorique, célèbre l’amour divin, le renoncement, la beauté du monde matériel comme voile de l’invisible. Djami — Mawlānā Abd al-Raḥmān ibn Aḥmad Nūr al-Dīn Ǧāmī — est l’un des derniers poètes soufis de Perse, et son œuvre est extrêmement populaire sur le territoire de l’Empire timouride.

Expansion maximale de l'Empire timouride, représentée en gris sur la carte | Wikimedia Commons

Époque littéraire classique

Il faut être conscient que, jusqu’à présent, on ne parlait ni de peuple ouzbek ni d’Ouzbékistan. C’est en 1429 que le khan Abû-I-Khayr unifie les tribus chaybanides — une dynastie musulmane mongole — sous le nom d’Ulus Ouzbek, emprunté à Özbeg, un prince mongol du XIIIe siècle. À la fin du XVe siècle, le khanat (équivalent d’un royaume, dirigé par un khan) ouzbek est fondé, sans pour autant s’imposer comme un État unitaire et solide. Les Timourides sont renversés en 1507, et les Chaybanides tombent en 1598. De nombreuses conquêtes, tensions et alliances tracent le paysage complexe de l’Ouzbékistan entre la fin du XVe siècle et le XIXe siècle.

Les auteurs de langue tchaghataï — poètes, historiens et mystiques — traversent cette mosaïque, héritiers de la Renaissance timouride et tisseurs de ce que l’on appelle aujourd’hui l’époque littéraire classique ouzbèke. Inspirés à la fois par le folklore, les traditions orales et la morale islamique, de grandes épopées s’écrivent. Les personnages sont des héros qui luttent contre le mal, incarné sous différents visages. L’Alpamysh, par exemple, narre la vie du personnage éponyme et les différentes péripéties qui surviennent lors de ses pérégrinations. Il défend l’ordre social établi, symbole de la stabilité face au chaos apporté par ses adversaires.

Cette période classique est marquée par une forte continuité stylistique : les poètes utilisent des formes fixes (ghazal, rubai, masnavi...), emploient des motifs symboliques hérités de la littérature persane (le jardin, la rose, l’amant, le vin...) et mobilisent une langue savamment codifiée. Mais ils y injectent des thèmes locaux, des observations sur la vie des villes d’Asie centrale et des éléments mystiques tirés du soufisme.

Annexion russe et critique sociale

Au milieu du XIXe siècle, les Russes soumettent les tribus nomades kazakhes, les khanats de Khiva et Boukhara, puis l’est de l’Ouzbékistan. Les autorités tsaristes rassemblent les territoires conquis sous la structure administrative du Gouvernement général du Turkestan, avec Tachkent comme capitale. Malgré les annexions et les rébellions entraînant répression et violence, la période russe permet l’instauration d’échanges commerciaux et culturels, des nouveautés en matière d’éducation, l’installation du chemin de fer, et globalement un fort développement socio-économique de toute la région.

L’arrivée de l’administration coloniale bouleverse l’équilibre de la production littéraire. D’une part, l’introduction du russe comme langue de l’administration et de l’enseignement moderne marginalise progressivement le tchaghataï. De l’autre, l’influence croissante de la presse russe, des écoles laïques et des idées venues d’Europe de l’Est introduit de nouveaux modèles culturels et ouvre les horizons intellectuels d’une partie de la jeunesse urbaine.

Une génération d’écrivains critiques émerge, souvent partagés entre admiration pour la modernité technique de l’Empire russe et inquiétude face à la perte des repères culturels locaux. Furqat (1859–1909), originaire de Kokand, incarne cette ambivalence. Dans ses poèmes et ses récits de voyage — notamment Voyage à Saint-Pétersbourg —, il décrit la puissance de l’Empire, la rigueur de ses institutions, mais aussi son propre malaise face à l’acculturation. Il dénonce l’immobilisme des autorités religieuses locales, tout en s’inquiétant de la disparition des traditions littéraires et spirituelles.

Un courant intellectuel nouveau s’élève alors parmi les élites musulmanes d’Asie centrale : le mouvement jadidiste. Le terme vient de usul-i jadid, « la méthode nouvelle », en référence à une réforme pédagogique qui propose d’abandonner les techniques d’apprentissage par cœur des écoles coraniques au profit de méthodes modernes inspirées du modèle russe. Très vite, ce réformisme éducatif s’élargit à un véritable projet culturel, littéraire et politique.

Les intellectuels jadidistes — enseignants, poètes, éditeurs, journalistes — entendent réconcilier l’islam avec la modernité, en adaptant leur société aux enjeux du monde contemporain. Ils plaident pour une éducation laïque, l’émancipation des femmes, la connaissance des sciences, l’ouverture à l’Europe, tout en affirmant leur identité culturelle turco-musulmane. La littérature devient l’un de leurs outils principaux.

À travers les journaux, les manuels scolaires et les pièces de théâtre, les jadidistes inventent une nouvelle langue écrite, plus proche de l’ouzbek parlé, moins influencée par le persan et l’arabe savant. Abdulla Qodiriy, Abdurauf Fitrat, Munawwar Qari ou Cholpon sont parmi les figures marquantes de ce renouveau. Ils utilisent la prose — encore peu pratiquée à l’époque — pour aborder des sujets jusque-là absents des textes classiques : les conflits de générations, les mariages forcés, la corruption des élites religieuses, le poids des coutumes.

En 1917, la Révolution russe ouvre un espoir d’indépendance. Les nationalistes ouzbeks (basmatchis) proclament brièvement une république à Kokand, mais le rêve d’autonomie est écrasé en 1918 par l’Armée rouge.

Domination soviétique et littérature socialiste

Les bolcheviks renomment alors le territoire, qui devient la République socialiste soviétique autonome du Turkestan. Inquiets quelques années plus tard de la montée du pantouranisme (le rassemblement des peuples turcs), les communistes souhaitent éviter toute référence à la Turquie — et donc bannir le nom Turkestan. Ils rassemblent finalement, en 1924, une partie du Turkestan et les anciens khanats de Khorezm et Boukhara sous la République socialiste soviétique d’Ouzbékistan.

Sous l’Union soviétique, la littérature ouzbèke entre dans une ère de contrôle étroit, mais aussi de paradoxes féconds. Dès les années 1930, les autorités imposent le réalisme socialiste comme doctrine officielle : les écrivains doivent représenter une société en marche vers le progrès, glorifier le travail collectif, la figure du prolétaire et l’unité du peuple sous la direction du Parti. L’écriture devient alors un instrument de propagande, utilisée pour diffuser les idéaux soviétiques dans une région encore fortement marquée par les structures religieuses, tribales et locales.

Dans ce contexte contraint, plusieurs auteurs parviennent à concilier l’exigence idéologique avec des accents plus personnels. Gafur Ghulam, Hamid Olimjon et Uygun, figures majeures de la poésie des années 1930–1940, publient des textes sur la construction de l’industrialisation, les transformations agricoles, l’éducation des masses. Mais leur œuvre ne se réduit pas à un simple éloge du régime. Hamid Olimjon (1909–1944), par exemple, tout en célébrant les progrès du socialisme, introduit dans ses poèmes des évocations sensibles de la nature, des émotions et de la vie quotidienne. Dans son recueil Ma patrie, il décrit les paysages de la vallée de Ferghana, les vergers, les villageois, les rythmes saisonniers - autant d’éléments qui ancrent sa poésie dans une mémoire affective et territoriale.

Certains écrivains tentent de préserver une liberté d’expression plus franche, et s’exposent à la répression. Le cas le plus emblématique est celui d’Abdulla Qodiriy, considéré comme le pionnier du roman moderne ouzbek. Dans O‘tkan kunlar (Jours passés, 1926), il met en scène une histoire d’amour tragique sur fond de luttes de pouvoir et de déclin moral, dans le contexte du Boukhara du XIXe siècle. Trop nuancé pour plaire aux autorités soviétiques, Qodiriy est accusé de nationalisme bourgeois. Il est arrêté en 1937, puis exécuté dans le cadre des purges staliniennes. Son œuvre sera réhabilitée plusieurs décennies plus tard, mais ce silence forcé marque un tournant dans la mémoire littéraire ouzbèke.

À lire aussi : En Ouzbékistan, la célébration de Noël par la communauté orthodoxe

Indépendance de l’Ouzbékistan

Dès les années 1960, une nouvelle génération d’auteurs s’efforce d’aborder des sujets plus délicats, sous une forme souvent allusive. Odil Yakubov et Pirimkul Qodirov, par exemple, s’attaquent dans leurs romans aux dérives bureaucratiques, à la corruption, à la perte des repères moraux, tout en restant dans les limites du dicible.

L’indépendance de l’Ouzbékistan est finalement déclarée en 1991 à la suite de l’effondrement de l’Union soviétique, et ouvre un nouvel espace d’expression pour les écrivains. La censure étatique s’assouplit, les thèmes interdits — comme la répression stalinienne, les déportations ou les conflits identitaires — peuvent être abordés plus librement. L’ouzbek devient langue officielle et l’usage du cyrillique est officiellement abandonné au profit de l’alphabet latin. Dans le même temps, les institutions littéraires héritées de l’URSS (unions d’écrivains et maisons d’édition publiques) perdent leur influence, tandis que les financements culturels se raréfient.

Un auteur s’impose rapidement comme figure centrale de cette période : Hamid Ismailov, né à Tachkent en 1954, contraint à l’exil dans les années 1990. Interdit de publication dans son pays natal, il s’installe à Londres, où il travaille pour la BBC. Il écrit en ouzbek, en russe et en anglais, brouillant volontairement les frontières linguistiques et nationales. Son roman The Railway (2006, traduit en français sous le titre Le Vagabond) est une fresque polyphonique située dans une petite ville imaginaire de la steppe. À travers le regard d’une multitude de personnages — vétérans soviétiques, exilés coréens, soufis silencieux, enfants désorientés —, Ismailov compose un tableau à la fois brutal et poétique d’un Ouzbékistan post-soviétique hanté par son passé.

Une littérature contemporaine en manque de reconnaissance

Au XXIe siècle, une nouvelle génération d’écrivains émerge, souvent formée à l’étranger ou influencée par la littérature internationale. Ils publient sur Internet, dans des revues numériques et sur les réseaux sociaux. Mais la liberté reste relative : le régime de l’ancien président Islam Karimov (1991–2016) a maintenu une forte surveillance sur les médias, les universités, et parfois les écrivains. Les thèmes religieux ou politiques restent sensibles ; l’autocensure, héritée de l’époque soviétique, n’a pas disparu.

Malgré cela, la littérature ouzbèke contemporaine est en pleine effervescence, portée par des auteurs engagés et des initiatives institutionnelles visant à la promouvoir. Des démarches supplémentaires de traduction et de diffusion sont nécessaires pour qu’elle puisse trouver une juste place sur la scène internationale.

Anna F.

autres articles

découvrez nos catalogues

Voyages susceptibles de vous plaire

%20-%20Vienne%20@GettyImages%20-%20Vitold%20Drutel.jpg?ratio=80)