Quand les reines d'Égypte deviennent pharaons, accession au pouvoir et légitimité

Dans l’histoire de l’Égypte ancienne, les spécialistes reconnaissent quatre femmes ayant régné seules avec le statut de pharaons. Ces exceptions interrogent : comment sont-elles parvenues au pouvoir, et par quels moyens ont-elles construit leur légitimité ?

Elles s’appellent Néférousobek, Hatchepsout, Taousert et Cléopâtre ; elles ont gouverné en tant que reines, comme de nombreuses femmes au fil des dynasties égyptiennes, mais aussi en tant que pharaons, statut suprême habituellement réservé aux hommes. Leur ascension a été rendue possible par plusieurs facteurs.

La société égyptienne et les droits des femmes

Contrairement aux systèmes grecs et romains dans lesquels les femmes restent des mineures (assujetties juridiquement à l’autorité de leur père, frère ou époux) toute leur vie, l’Égypte ancienne, bien qu’elle soit également un patriarcat (les hommes y détiennent la majorité du pouvoir et des privilèges), accorde aux femmes des droits et un statut juridique relativement élevé. Héritières, propriétaires, administratrices… elles peuvent dans certains cas exercer des métiers traditionnellement masculins, et même gouverner.

L’importance des grandes épouse royales et des régentes

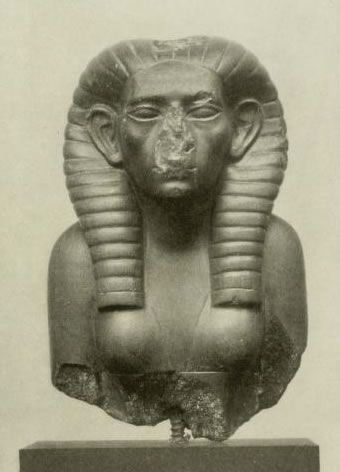

Généralement, elles le font en qualité de grandes épouses royales aux côtés du pharaon. Certaines ont marqué l’histoire de l’Égypte : Néfertari, épouse de Ramsès II, est honorée d’un somptueux tombeau dans la vallée des Reines, signe de sa place éminente. Tiyi, épouse d’Amenhotep III, joue un rôle diplomatique de premier plan et est représentée sur un pied d’égalité avec le roi. Néfertiti, épouse d’Akhenaton, participe activement à la réforme religieuse centrée sur le dieu Aton et est l’un des visages les plus iconiques de l’art amarnien. La première femme connue à avoir régné seule sur l’Égypte en tant que pharaon est Néférousobek : fille et sœur de rois sans héritiers mâles, elle devient la dernière souveraine de la XIIe dynastie (vers 1806–1802 av. J.-C.). La célèbre Cléopâtre VII commence aussi son règne aux côtés de ses frères-époux, mais prend ensuite le pouvoir en son nom (en 51 av. J.-C.).

Buste de Néférousobek, musée égyptien de Berlin (perdu) | Wikimedia Commons

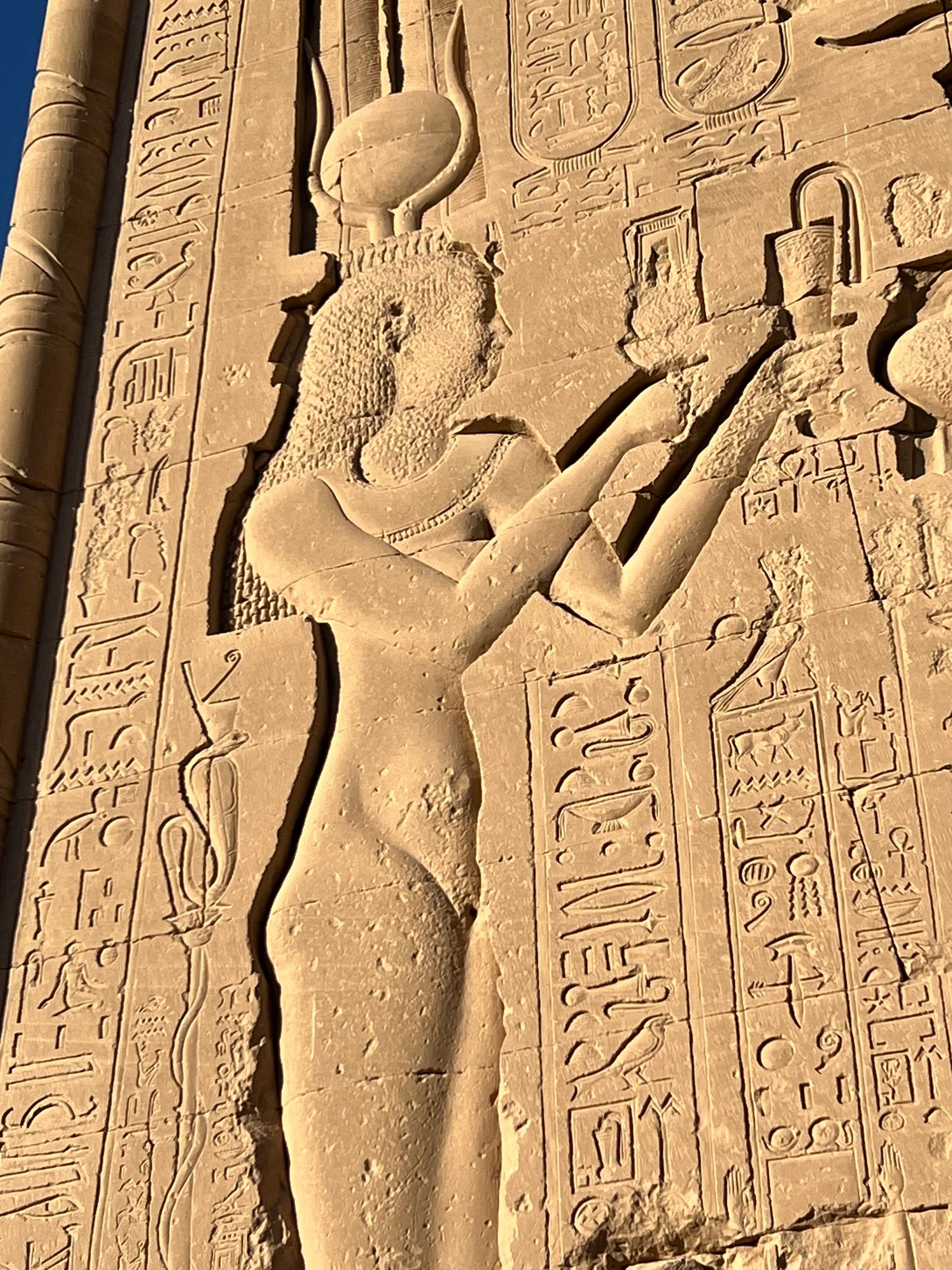

Les régentes ont également occupé une place essentielle. Ce rôle, rendu nécessaire par une instabilité soudaine — la mort d’un roi, un futur dirigeant trop jeune —, est loin d’être seulement protocolaire. La régente préside les cérémonies, supervise les constructions, reçoit les ambassadeurs et prend les grandes décisions. Elle s’appuie sur son statut de grande épouse royale et sa maternité sacrée pour conduire le royaume. Par exemple, Ahmès-Néfertari joue un rôle déterminant dans la fondation de la XVIIIe dynastie, et Ankhesenmeryrê II, épouse de Pépi Ier puis de Pépi II, qui monte sur le trône enfant, occupe une place de premier plan sur la scène politique. L’une des reines-pharaons les plus célèbres, Hatchepsout, a d’abord été régente, avant de prendre le trône pour elle-même (vers 1479 av. J.-C.). C’est aussi le cas de Taousert, « la puissante », qui accède au pouvoir après la mort de Mérenptah-Siptah (vers 1188 av. J.-C.) dont elle a été la régente.

Relief représentant la reine Taousert, temple d'Amon, Nubie égyptienne | John D. Croft — English Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1795444

Les déesses, essentielles dans le panthéon égyptien

L’installation et l’acceptation du pouvoir des femmes sont aussi légitimées par la religion égyptienne, qui compte dans son panthéon de nombreuses déesses occupant des fonctions fondamentales. Isis, Hathor, Mout ou Sekhmet sont des figures centrales, représentant non seulement la maternité ou l’amour, mais aussi la souveraineté, la guerre ou la justice. La présence de personnages féminins sacrés dans le système de croyance et la vie quotidienne des anciens Égyptiens participe donc à une certaine « normalisation » (qui reste tout de même relative) du pouvoir des femmes. Néférousobek, dont le nom signifie « la beauté de Sobek », s’appuie sur le culte du dieu crocodile, particulièrement important dans le Fayoum, centre névralgique de son règne, pour asseoir son autorité. En adoptant ce nom théophore, elle se positionne sous la protection d’un dieu mâle puissant, associé à la royauté, à la fertilité et aux eaux. Son cartouche la présente aussi comme « fille de Rê », détourné de l’habituel « fils de Rê » accordé aux pharaons. Hatchepsout va plus loin : elle commandite des reliefs, sur les murs de son temple funéraire à Deir el-Bahari, représentant le dieu Amon venu s’unir à sa mère, la reine Ahmès, en prenant l’apparence de son père, Thoutmôsis Ier. Elle affirme ainsi, comme le faisaient les pharaons mâles, son ascendance divine. Taousert, quant à elle, s’ajoute l’épithète « aimée d’Hathor », et est souvent représentée avec une coiffe ornée du vautour de Nekhbet, déesse protectrice de la Haute-Égypte. Cléopâtre, bien qu’appartenant à la dynastie grecque des Ptolémées, adopte pleinement les codes religieux égyptiens. Dans les reliefs du temple de Dendérah, elle est représentée en prêtresse d’Hathor, aux côtés de son fils Césarion. Elle se proclame aussi incarnation vivante d’Isis, déesse-mère et protectrice.

À lire aussi : Le Grand Musée égyptien ouvre ses portes

Représentation de Cléopâtre en prêtresse d'Hathor, temple de Denderah | Amy Sparwasser via Getty Images

Les doubles attributs masculins et féminins

En plus des codes religieux, les reines-pharaons jouent avec les attributs associés aux rois. Néférousobek utilise les cinq noms traditionnels de la titulature royale, s’identifiant aux pharaons qui l’ont précédée. Elle se fait représenter avec des éléments de costumes masculins (le pagne) et féminins, comme une robe moulante ou des bijoux. Deux siècles plus tard, Hatchepsout pousse cette appropriation encore plus loin en adoptant systématiquement les attributs masculins du pouvoir : barbe postiche, némès (coiffe emblématique) rayé, pagne court, et parfois torse plat, comme le montrent ses statues colossales au temple de Deir el-Bahari. Pourtant, elle conserve dans les inscriptions ses noms féminins et utilise parfois des tournures grammaticales féminines. Taousert, quant à elle, choisit une approche plus hybride : sur les bas-reliefs d’Abydos ou dans sa tombe (KV14), elle se fait représenter en roi accomplissant les rituels, brandissant le sceptre héqa et le fléau nekhekh, tout en conservant sa silhouette féminine et parfois des éléments de parure royale réservées aux grandes épouses. Cléopâtre VII mêle aussi habilement ses traits féminins aux attributs du pharaon – couronne double, gestuelle rituelle, participation aux offrandes… En se revendiquant comme « Isis vivante », et en associant cette figure particulièrement vénérée à celle du pharaon, elle féminise le pouvoir royal sans lui faire perdre en puissance.

Statues représentant Hatchepsout, temple funéraire de la reine, Deir el-Bahari | bloodua via Getty Images

Anna F.

Découvrez tous nos voyages culturels en Égypte et partez à la découverte d'une civilisation millénaire en compagnie de guides-conférenciers experts.

autres articles

découvrez nos catalogues

Voyages susceptibles de vous plaire

.jpg/1920/vatican-6239556_1280%20(1).jpg?ratio=80)